忙しい経営者の皆様、こんな経験はありませんか?

「重要だけど緊急じゃない仕事が、いつも後回しになってしまう」 「健康管理や自己投資の時間が取れない」 「戦略的思考の時間を確保できず、日々の業務に追われている」

これらはすべて、スティーブン・R・コヴィーが提唱した「第2領域」の課題です。緊急ではないが重要な活動こそが、長期的な成功の鍵を握っているにもかかわらず、多くの経営者がここに時間を投資できずにいます。

なぜ第2領域への投資が進まないのか?

理由は明確です。従来の習慣形成法が「オール・オア・ナッシング」だからです。

「毎朝5時に起きて2時間勉強する」 「週3回ジムで1時間トレーニング」 「毎日30分瞑想する」

素晴らしい目標ですが、経営者の不規則なスケジュールでは継続が困難です。急な会食、海外出張、深夜まで続く商談…。一度習慣が途切れると、罪悪感とともに挫折してしまいます。

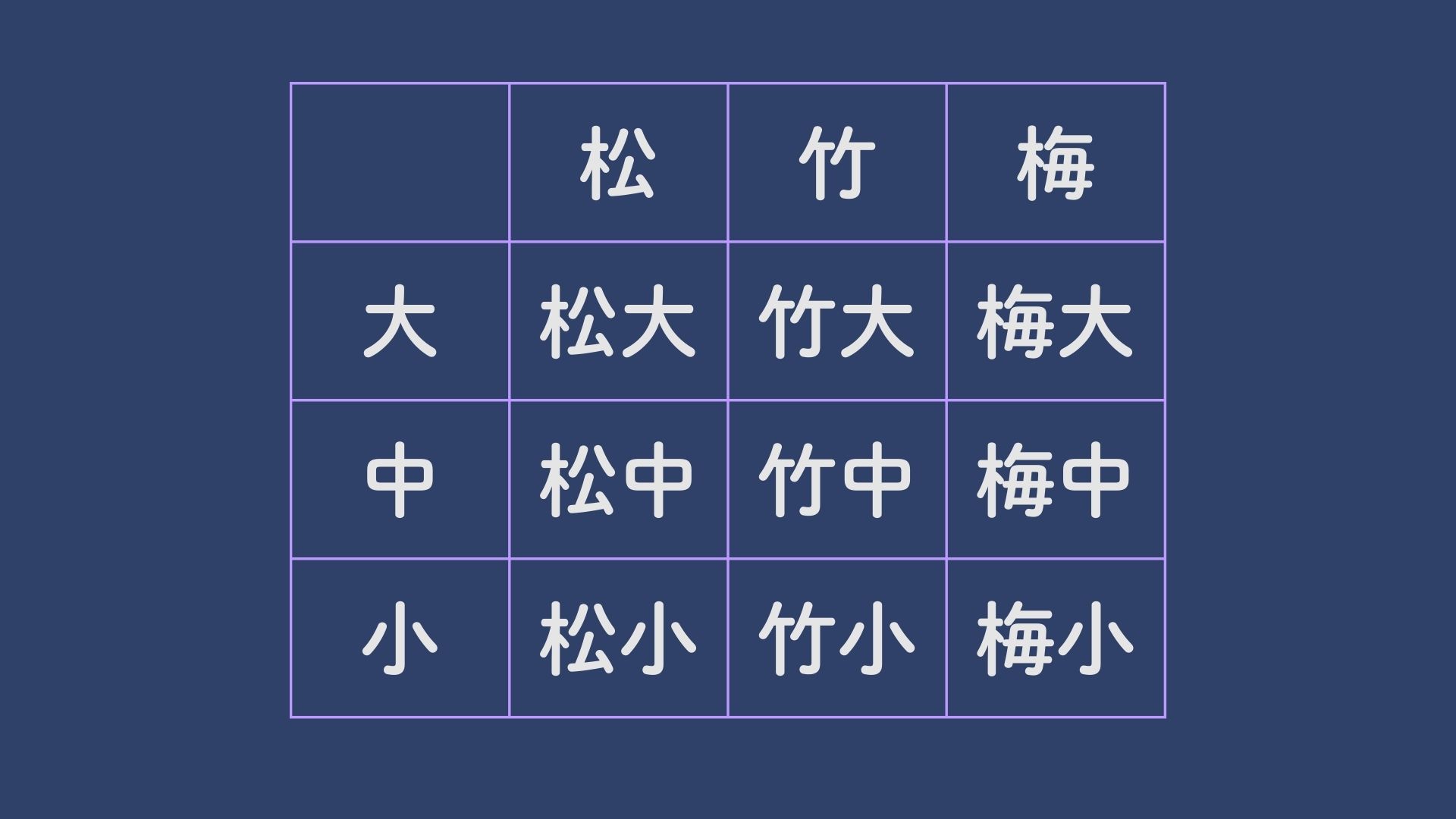

松竹梅習慣術という解決策

そんな時に出会ったのが「エラスティックハビット」という考え方。これを日本風にアレンジした「松竹梅習慣術」を実践したら、人生が変わったんです。これは、習慣を「種類(松竹梅)」と「量(大中小)」の2軸で柔軟に選択できる画期的な手法です。

運動習慣の例

梅(手軽)

- 小:腕立て伏せ1回

- 中:腕立て伏せ10回

- 大:腕立て伏せ30回

竹(バランス)

- 小:階段を使う(エレベーター禁止)

- 中:15分ウォーキング

- 大:30分ジョギング

松(本格的)

- 小:ジムで15分

- 中:ジムで30分

- 大:プールで1時間泳ぐ

松竹梅習慣術の科学的根拠:なぜ効果的なのか?

1. 決定疲労を劇的に軽減

チャールズ・デュヒッグの『習慣の力』で明らかにされたように、人間の脳は1日に使える意思決定のエネルギーに限りがあります。経営者は特に、日々無数の重要な意思決定に直面しています。

従来の方法の問題点: 「今日は運動する?しない?」「するなら何を?どれくらい?」という選択の連続が、貴重な意思決定エネルギーを消耗させます。

松竹梅習慣術の解決策: あらかじめ9つの選択肢(3×3のマトリクス)に限定することで、決定プロセスが劇的に簡略化されます。「今日は竹の中」という一度の決定で、自動的に「15分ウォーキング」が決まります。

この仕組みにより、節約された意思決定エネルギーを、本来の経営判断に振り向けることができるのです。

2. マンネリ化を防ぐレパートリー効果

習慣化の最大の敵は「飽き」です。毎日同じ腕立て伏せ20回では、脳が刺激に慣れてしまい、モチベーションが低下します。

レパートリーがもたらす3つの効果:

① ドーパミンの持続的分泌 脳は「選択」と「変化」に対してドーパミン(報酬系ホルモン)を分泌します。9つの選択肢から選ぶ行為自体が、脳にとっての報酬となります。

② 身体の適応防止 運動生理学の観点から、同じ運動の繰り返しは効果が逓減します。腕立て伏せ、階段、水泳とバリエーションを持たせることで、身体への刺激を最適化できます。

③ 状況適応による成功体験の蓄積 出張先、悪天候、体調不良…どんな状況でも実行可能な選択肢があることで、「今日もできた」という成功体験が途切れません。

学習習慣の例(レパートリー効果を最大化)

梅(手軽)

- 小:ビジネス記事1本読む

- 中:ビジネス書を10ページ

- 大:ビジネス書を1章読破

竹(バランス)

- 小:ポッドキャスト15分

- 中:オンライン講座30分

- 大:オンライン講座1時間

松(本格的)

- 小:戦略ノート5分記入

- 中:事業計画書30分作成

- 大:新規事業企画2時間

読む、聴く、書くという異なる学習モードを用意することで、脳の異なる領域を刺激し、学習効果を最大化します。

経営者にとっての4つの劇的効果

1. 意思決定の質が向上

習慣選択に使うエネルギーを最小化することで、重要な経営判断により多くの認知リソースを投入できます。

2. 完璧主義からの解放

出張先のホテルで疲れていても「梅の小」なら実行可能です。腕立て伏せ1回でも「今日も継続できた」という達成感が、長期的な習慣形成を支えます。

3. 習慣の複利効果

多様な習慣のレパートリーにより、健康、学習、戦略思考など、第2領域全体にバランスよく投資できます。これらの相乗効果が、経営者としての総合力を高めます。

4. 組織への波及効果

経営者が柔軟で持続可能な習慣を実践することで、組織全体に「完璧よりも継続」という健全な文化が醸成されます。

OKR×AIで松竹梅習慣術を組織全体へ

松竹梅習慣術の効果を最大化し、組織全体に展開するのが、OKR(Objectives and Key Results)とAIを組み合わせたSaaSツールです。

システムが実現する3つの価値

1. OKRと習慣の完全連携 第2領域の活動を企業のOKRと直接連動させることで、個人の日々の習慣が組織の戦略目標に貢献します。

例:「今四半期のKR『新規事業アイデア10個創出』に対して、松の大(新規事業企画2時間)を週2回、竹の小(ビジネス記事)を毎日実施すれば達成可能です」

2. チーム全体の習慣可視化と相乗効果 経営陣全体の第2領域投資状況をリアルタイムで可視化。誰がどの習慣に取り組んでいるかを共有することで、組織に学習と成長の文化が根付きます。

役員会議での活用例:

- 「今週の松竹梅実施率」をダッシュボードで確認

- チームメンバーの成功事例を共有

- 習慣実施とOKR達成度の相関を分析

3. データドリブンな習慣改善 AIが蓄積されたデータを分析し、どの習慣がOKR達成に最も貢献しているかを明確化。エビデンスに基づいた習慣の最適化が可能になります。

導入企業の成果

ある IT企業の経営者は、松竹梅習慣術とOKR×AIツールの導入により、以下の成果を達成しました:

- 第2領域への時間投資:週2時間→週10時間(5倍)

- 習慣継続率:3ヶ月以上の継続率が95%(従来は20%)

- 新規事業アイデア創出:月1個→月5個

- 健康指標:体脂肪率3%減

今すぐ始められる第一歩

まずは明日から、以下の松竹梅習慣を試してみてください:

朝のルーティン(決定疲労を最小化)

- 前夜に明日の松竹梅を決めておく

- 起床後、考えずに実行

- 実行後、カレンダーに記録

最初の1週間は「梅の小」だけでも構いません。大切なのは、選択肢を用意し、決定プロセスを簡略化することです。

まとめ:科学的アプローチで第2領域を制する

松竹梅習慣術は、脳科学と行動経済学に基づいた、経営者のための習慣形成法です。

- 決定疲労の軽減により、本来の経営判断に集中できる

- レパートリー効果により、飽きずに継続できる

- 柔軟性により、どんな状況でも実行できる

そして、OKR×AIツールと組み合わせることで、個人の習慣を組織の成果に直結させ、データに基づいた継続的な改善が可能になります。

第2領域への投資は、もはや精神論ではありません。科学的アプローチとテクノロジーの力で、確実に実現できる経営戦略なのです。

松竹梅習慣術を組織に実装するOKR×AIツールの詳細は、[こちら]からお問い合わせください。30日間の無料トライアルで、あなたの組織に最適な第2領域投資戦略をご提案します。